・―・―・―・―・―・―・―・―

【エシカル・コンシェルジュ名鑑】

#22 大好きな日本食文化を残したい カンボジアで働く

\ 木村菜穂子さん /

・―・―・―・―・―・―・―・―

「エシカル・コンシェルジュ名鑑」では、日本全国・世界各国にいるエシカル・コンシェルジュを紹介します。講座を受講したきっかけや、職種、興味のある分野は人によって様々です。どんな仲間がいるのか、どんな活動をしているのかぜひ参考にしてください。

第22回目は、5・12期修了生の木村菜穂子さんです。エシカル・コンシェルジュ講座を受講後、転職をしてカンボジアで活動している木村さん。カンボジアでのお仕事や大好きな日本食文化を残したいという想いについて伺いました。

::プロフィール::

木村菜穂子

2019年にエシカルコンシェルジュ講座を通じて、「エシカル消費」という生き方や考え方に出会い、和食を通じて持続可能な食のあり方を発信しています。現在はカンボジアで、日本食の魅力を伝える仕事をしながら、オーガニックや食の安心・安全にも取り組んでいます。

> Instagram

おすすめエシカル

【本】

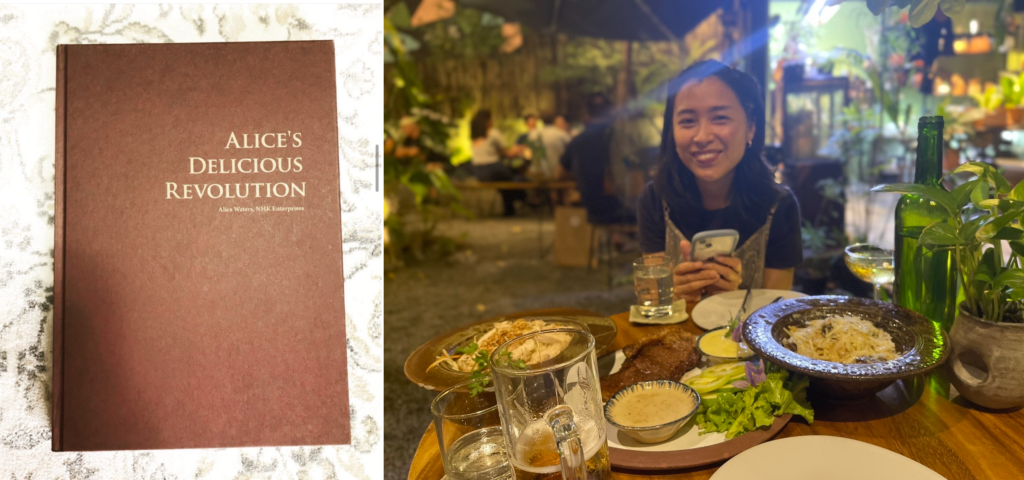

『ALICE’S DELICIOUS REVOLUTION 』:予約の取れないアメリカでのレストラン「シェ・パニース」の創始者でありオーガニックの母と呼ばれるアリス・ウォータースさんの食についての私のバイブル本です

【店】

Kinin:カンボジアで見つけたエコ&エシカルなレストランです。緑豊かでクメール(カンボジアの主要民族)の伝統文化を活かしたデザインの店内でクメールフュージョン料理がリーズナブルに楽しめます。料理が美味しいだけでなく、エコや脱プラスチックの取り組みを実践しているのも魅力的で、私は店員さんにメニューを伝えなくても「いつものでしょ? 」と言われるほどリピーターです。

衝撃を受けた里花さんのポッドキャストのお話

私は大学を卒業して東京の大手企業で2年働いた頃の2019年4月にエシカル・コンシェルジュ講座を受けました。その後すぐに転職活動をして2019年11月からカンボジアで働いています。カンボジアでは、日系の流通・小売会社で日本食を広めるマーチャンダイザーとして3年ほど働いた後、転職してマーケティング会社で日本食のPRをしながら、日本食の輸入や、日本食文化を普及する仕事をしています。

エシカル・コンシェルジュ講座を知ったきっかけは、当時、日本で通勤中に聴いていた長谷川潤さんのポッドキャストです。たまたま聴いた末吉里花さんがゲストの第18回The Ethical Movementのお話が凄く衝撃的で共感することが多く、そのままエシカル協会のHPへ行って5期の講座を申し込みました。その後、2023年にも12期を受講しています。

見落としていた「人権」のエシカル

5期の講座の中で印象に残っているのは、末吉里花さんの「エシカルの基礎」と国連環境計画 金融イニシアティブ 特別顧問の末吉竹二郎さんの「SDGSとパリ協定が動かす21世紀」の回です。ただ漠然とした自分の興味や考えではなく、学識的な角度からデータを用いて具体的に説明していただけたのが、とても良かったです。

12期で最も印象に残っているのは、英国エセックス大学ヒューマンライツ・センター フェロー 藤田早苗さんの「世界から見た日本のヒューマンライツ」の回です。自分のマジョリティ(大多数)目線で見ている世界や、日本社会で起きている問題は、世界的に見るとルールに沿っていないことを知って驚きました。

また、自分はエシカルな考えを持っている方だと思っていましたが、人権という分野に関してはまったく見落としていたことに衝撃を受けました。大学時代は労働法を専攻して、児童労働問題を取り扱ったり、働く環境について勉強したり、人材関係の会社で、働く環境や就職支援の仕事をしていたので、とても身近で共感する部分も大きかったと思います。

同時に、人権は消費で動くものではなく、日本の法律や制度を変える必要があるので大変な問題だなと思いました。人権に対して何かできているわけではありませんが、一市民として、まずは知ることだと思い、藤田早苗さんの著書『武器としての国際人権 日本の貧困・報道・差別』を読みました。

昔から「食を通して繋がること」、「日本の文化を伝えること」が好き

5期の講座を受講後、すぐに転職したのは「消費は投票」という考え方から、普段手に取る身近な“食”はどこからきているのか、自分の目では見えないもう一歩先の流通が見てみたいと思ったからです。講座を受けたおかげで一歩踏み出す勇気をもらえました。

なぜ衣・食・住の中でも「食」を選んだのかというと、それが直接体の中に入り、栄養となって健康を支えるものだからです。「食べること=自分になること」と言えるほど、食はとても“身近”で、本質的なものだと感じます。誰もが避けて通れない分野だからこそ、少しでも良い方向に変えることができれば社会的なインパクトも大きいと思いました。

また、大学の台湾留学時には、留学生たちとパーティーをして日本食を食べてもらったり、台湾の友人の家に行って日本食を振る舞ったり、大学卒業後は文化交流のボランティアをしていて、料理パーティーをしたり、食を通して繋がったり、日本の文化を伝えたりすることが、昔から単純に好きだったのだと思います。

日本ではなく海外で働こうと思ったのは、元々海外旅行が好きで、いつか海外で働いてみたいという漠然とした思いがあったからです。たまた今後のキャリアを考えていた時にカンボジアでの仕事の話をいただき、日本のように流通がしっかり整っていない場所で、土台を作っていく過程に携われることはチャンスだと思いました。

それから転職前には、ヨーロッパ8カ国を1ヶ月ほど周遊して、それぞれの国の小売の状況や、オーガニック、アニマルウェルフェアなどの普及率や日本との違いを見て回りました。その中でも特に印象に残っているのが、ドイツのベルリンにあるスーパー「Alnatura」と「Bio Company」です。

このスーパーに並ぶほとんどの商品がオーガニック認証を受けたもので、コーヒーやチョコレート、お茶だけにとどまらず、日々の食卓に欠かせない食品まで、暮らしにまつわる全てがオーガニックで揃えられることに驚きました。都心のど真ん中にこれほど充実したオーガニックスーパーがあることこそ、ドイツに根づいたオーガニック文化の深さを物語っていると感じました。

左:BIO Company、右:Alnatura

ドイツが世界に誇るオーガニックの象徴ともいえるスーパーマーケットであり、

「自然と人にやさしい食品」を提供しています

日本食の文化を一緒に広げるメーカーさんを見つけることが課題

カンボジアへ移住してすぐにコロナ禍に突入し、1年目は孤独で日本に帰りたくて仕方がありませんでした。その時期を何とか乗り越えて、日系の小売会社で3年ほど働いた後、自分のスキルアップのために、Buddy’s Marketing JPという現地の日系マーケティング会社に転職して、現在は、日本からカンボジアに進出する日本の食品メーカーのプロモーションやマーケティング支援を行っています。

仕事内容は前職と似ていますが、より現地の方に日本食の文化を伝えるという仕事で、キャンペーンやイベントを実施しています。例えば、カンボジアで年に1度実施される日本の食品の展示会「ジャパンフェア」では企画運営を行い、200〜300種類の日本食を集めて現地の方にプロモーションしました。

その他にもプロモーションビデオを作成したり、ショッピングモールの催事スペースに日本の鳥居を建てて手巻き寿司のイベントをしたり、インフルエンサーを呼んでトークショーを行ったり、2週間の開催で4万人に来場していただくことができました。

一方で、カンボジアは近隣のタイやベトナムと比べると市場規模が小さいこともあり、進出している日本食ブランドはまだまだ少ないのが現状です。それでも、たとえば醤油で有名なキッコーマンさんと一緒に現地スーパーや大学やインターナショナルスクールと積極的に取り組みを行っています。

また最近では、福井県、千葉県、石川県からも現地に担当者が足を運び、カンボジアの可能性を感じてくださり、現地のスーパーで各県産のフェアを開催しています。こういったイベントを通じて、日本食の魅力が少しずつ根づいてきているのを実感しています。石川県は米どころなので、ゆくゆくは日本酒を広めていきたいです。

ただ、カンボジアは1杯150円程度で気軽に飲めるビール文化が根づいており、日本酒は価格や飲み方の面でもハードルが高いのが現状です。そのため現地に定着させるには、時間をかけた継続的な取り組みが必要だと感じています。日本食への関心は高まっていますが、日本酒を含め日本の食文化を広げるために、一緒に盛り上げていける人たちを増やしていくことが今後の課題です。

石川県フェアで梅酒の試飲会をしている様子

カンボジアのエシカル事情

カンボジアは、先進国とはまた状況が異なり、環境消費などはまだ一部で、エコやエシカル消費の前段階にいると感じています。現地で作られたものを買って地元の農家さんを応援しようという「地産地消」の流れは少しずつ来ていますが、ヴィーガンや「〇〇不使用」といったフリーフロム食品表示については、これからという印象です。

でも、私のオフィスの前には量り売りのお店があったり、私の住む地域はハンドメイドの雑貨屋やゼロウェイストのカフェがあったり、国全体では決して多くはありませんが、エコなお店があるエリアも一部あります。海外からの旅行者が多く、海外の方が好むので、欧米の方がお店をオープンすることも珍しくありません。

また、良い流れだと感じるのは、SNSで医師やインフルエンサーから健康に関する情報が広がり、親世代が「子どもたちには少しでも体に良いものを与えたい」という思いを強めていることです。カンボジアには長く続いた内戦の歴史があり、かつては幼い子どもたちが労働や軍務を強いられるといった辛い過去もありました。その背景があるからこそ、今の大人たちは「次の世代には健康で幸せな生活を送ってほしい」という気持ちがとても強いのだと感じます。

カンボジアに来て改めて実感するのは、日本を外から見つめることで、日本の良さがはっきりと見えてきたことです。例えば、雨が降ると道路が冠水することもありますが、それは今まさにインフラ整備が進められている過程にあるからこその光景です。

ヤシの木が生い茂る広大な牧草地が広がり、そのすぐ隣では新たなビルが着々と建設されている―そんな光景に出会うこともあります。その傍らでは農牛や水牛がのんびりと草を食み、穏やかでどこか懐かしい雰囲気が漂っています。こうした対照的な景色は、まさに今のカンボジアならではの魅力だと感じます。

全国的に鉄道やバスといった公共交通機関、道路の整備などはこれからさらに発展していく段階にあります。その分、これからどんな風に暮らしやすさが向上していくか、可能性にあふれていて、とても楽しみな一面でもあります。そして、そうした中でも人々が支え合い、前向きに生活している姿には、学ぶことがたくさんあります。

また、カンボジアの人は、みんな明るく、クヨクヨせずに前向きに生きています。日本でよく聞く「うつ病」という言葉をここでは聞かないのも特徴です。困難な状況でも、互いに支え合いながら生活し、人との絆を大切にし、家族を尊重する文化が、カンボジアの魅力だと感じます。

日本食の文化をもっと世界へ

2024年の12月には、日本酒や焼酎、泡盛などの日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録された一方で、日本酒消費量ピーク時の1970年代には3,000場以上あった日本酒メーカーは、2021年には半数の約1,500場にまで減ってきてしまっているという記事を見ました。

エシカル・コンシェルジュ講座5期のトビムシ代表取締役の竹本吉輝さんの講座でも「畳の文化を残すには町全体を残さなくてはいけない」というお話がありましたが、日本食の醸造や“だし”、発酵などの伝統的に培われてきた文化を残すには、もっと大きな括りで日本の文化を残さなくてはいけないと感じています。

今年は日本にも拠点を作り、カンボジアと日本の2拠点で活動していくことが目標です。また、今年の6月にもヨーロッパへ日本食についての視察に行ってきました。訪れたパリのオペラ地区では、日本食レストランに長い行列ができていて驚きました。この一帯には日本食のお店がひしめき合い、どのお店も現地のお客さんで賑わっています。

パリの日本食レストランの行列の様子

この様子を見て、日本食が人々に愛されていることに感動するとともに、日本食が世界で広がっていく可能性を肌で感じることができました。カンボジアの仕事が軌道に乗ってきたら、日本食の文化をもっと世界に広げていきたいと思っています。今後も「大好きな日本食の文化が残ってほしい」という想いで活動を続けていきます。

文:大信田千尋(一般社団法人エシカル協会)

2025/7/4